はじめての、さいごの春一番

2025年のゴールデンウィークに、

大阪の春一番に行ってきました。

20年前から映像で、高田渡さんと坂田明さんと共演や

木村充揮さんのお客さんとのやり取り見て、

伝わってくる春一番の空気感が、天国で!

音楽と、酒と、愛とが伝わってきて、

いちばん天国に近い地上のひとつじゃないかという憧れ。

でも20年行かなかった。なんでだろう。

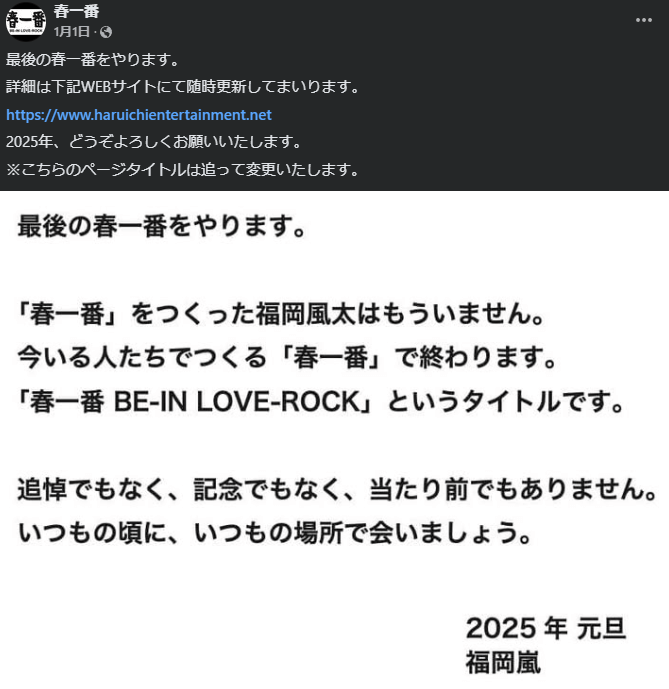

今年の1月に、SNSのフィードに流れてきました。

ことし行かなければ、行かずに死ぬのか。

それは嫌だなと思い、行くことにしました。

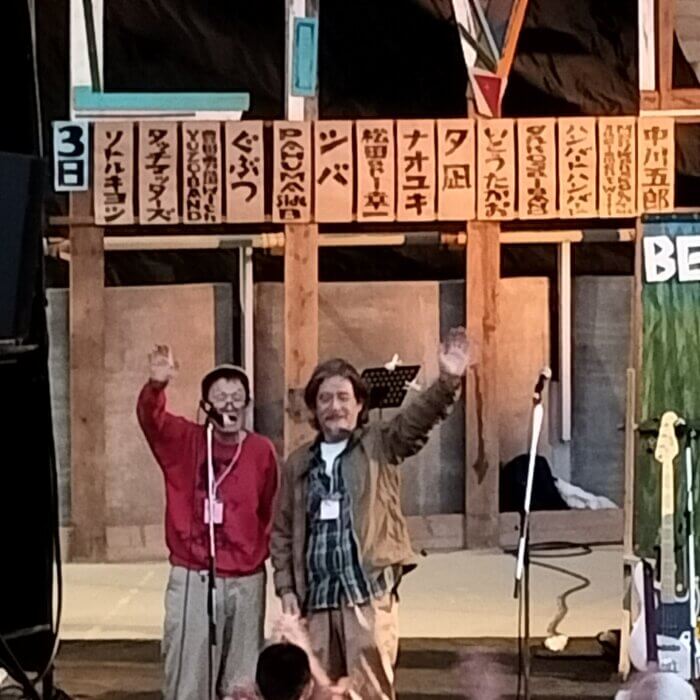

3日間、初日から、開演から終演まで参加しました。

まず、運営から独特で、魅力にあふれている。

開場と開演が「同時」なので、

早めに並ばないと最初の出演者が観られない。

出演者のタイムスケジュールがなくて、

次に誰がやるのかが知らされない。

出た人から順番にステージの後方に名前が貼り出される。

演奏はひとり20分から30分くらい。

アンコールも基本無し。

HPに持ち込みや撮影に関する注意などが一切なかったが、

実際みんな自由に好きにしている。

年齢層はとても高くて、出演者も観客も後期高齢者くらいの人が多い。

終演時間は毎日夜7時頃で早くて身体に優しい。

タバコ天国、

ステージ横の大きな喫煙スペースで出演者も観客も紫煙をくゆらしている。

杖をついたおじいさんが缶チューハイ片手にハイライト吸ってる。

お酒とジュースは売ってるが、食べ物はないし出店も一切なし。

チケットは3日通しで10000円。

フジロックは3日通しで59000円だから今どきびっくりするくらい安い。

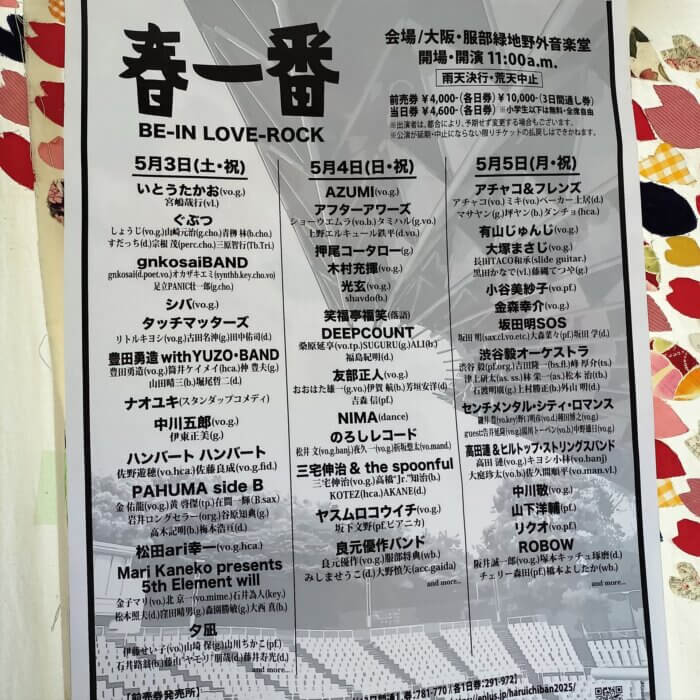

ラインナップは以下の通り。

とにかく見届けられたらいいという気持ちで

ラインナップは事前にチェックしなかったけれど、

ほんとうに良かった。

出演者は大別すると、

70年代80年代の関西フォークブルースロック系、

新宿のアヴァンギャルドジャズ方面系、

90年代以降の日本のアメリカーナっぽい系、

あとはスタンダップコメディやダンス、

落語などの音楽フェスに混ぜるとサブカルチャー的な感じ。

3日間通して感動したのは、じぶんにとって

「むかしの音楽」だったものが活き活きと生きている感じ。

金子マリさんとか、実物が聞けるなくらいの気持ちでみたら、

すごく感動した。

複数の演者が、ザ・バンドやジャニス・ジョプリンの曲を演奏していて、

私にとっては生まれる前の曲だけど、

演者は自分が生きた時代の今でも流れている最高の曲として演奏し、

若い頃にリアルタイムで体験した観客も、同じように聴いている。

懐メロではない。

その空気の中、私はまるで1970年にタイムスリップして

「Me and Bobby McGee」を聴いたように感じる。

というか、実際に私の感動はそのようなものだった。

ザ・バンドは全員死んだけど、

ザ・バンドの音楽はここでは生きていた。

そういうことがあるのか、と知った。

初日のトリの中川五郎さんは、

東京の老人ホームの名前が、南アフリカのアパルトヘイト時代の

白人専用リゾートと同じ名前であることを歌っていた。

目の前で歌っているのは老人だが、

同時に怒れる青年が立っているのが見えた。

1977年生まれの私が青年の頃あこがれたカルチャーを作った世代の人々が

年を取っても、同じように好きな服を着て、好きなことを歌っている。

病気になったり、あいつ死んじゃったねと言いながら、タバコを吸っている。

思い通りにならないこともあるけど好きにやるのが良いよね、

という波動が伝わってきて感動したよ、言葉にすると安っぽいけどね。

2日目、憧れの(?)木村充揮さんと観客との

愛あふれる悪態の掛け合いを聴く。

これはもう歌舞伎の大向う、掛け声のようなもの。

掛け合いが絶妙な演者は他にもたくさんいて、

この場所で観客と演者が結ばれていることが伝わってくる。

高田渡さんよろしく酔っ払ってる演者も多くて、

酔いつぶれて出番に出損ねているひともいた。

そういう演者の性格や関係性を観客も知っていてイジる。

吉本みたいだなあと思ったけど、

これはもともと大阪が持っている風土で、

それをお笑いの中でコンテンツ化したのが吉本なのかも。

名前も知らなかったけど、すごい音を出す人がどんどん出てくる。

AZUMIさん、有山じゅんじさん、三宅伸治さん…

初日のgnkosaiBANDやPAHUMAsideBもそうだけど、

誤解を招く言い方だけど、ライブハウスに似ている。

地元で活動していてすごい音を出すミュージシャンは多い。

ライブで見るとすごく感動するけど、

音源ではその魅力は100%伝わらないことも多い。

ライブの音楽と、音源の音楽はまったく別のものだ。

その、かけがえのなさが似ている。

来れて、ここに居られてよかったと思う。

のろしレコードの3人の声がすごい。

折坂さんは知ってたけど、松井さん、そして夜久さん。

音源だとわからない、口から直で空気を震わす声の説得力。

トリの友部正人さんのバックバンドがすごい。

ギターがおおはた雄一さん、ドラムが芳垣安洋さん。

ドラムの1音が、ギターソロがやばい。

最終日はジャズが多め。

坂田明さん。ドラムは坂田学さん。

沖縄でソロを見て以来。

ジャズ・ドラマーになったのかな、

この人の地は茂木欣一さんのようなドラムスタイルではないのだろうか。

ピアノの大森さんが素晴らしく、坂田親子もつないでいた。

渋谷毅オーケストラ。

メンバーはホーンの峰さん、津上さん、林さん等々、ギター石渡さん、ドラム外山さん。

この日は津上さんが冴えまくっていた。

なんか、みんなおじいちゃんになっていて、

でも音は変わらずゴリゴリで、すげえなあ。

林さんと飛び入りの坂田明さんのブロウ対決もみれた。

山下洋輔さん。

見たのは初めてかも。

音楽はアバンギャルドでフリーで踊れない音楽なのに、

目の前でつなぎを着たおじいちゃんが、

ビール片手に手を振りながら踊ってる。

これって、むかしは尖ってた音楽だけど、

当時聴いていたひとはいま後期高齢者だから、当然こうなるのか!

うーん、それもあるけど、

春一番という場所が観客も育てたのではないだろうか。

運営が惚れたミュージシャンを連れてきて、

お客さんが魅力を知って、

それを50年以上繰り返してきたのではないか。

そして、金森幸介さん。

名前も音楽も初めて聴いたけど、

このひとの身体の中に流れているグルーヴがすごい。

こんなリズムがあるのか。

これも、音源には収まらない・・・。

ヒルトップストリングスバンドと高田漣。

高田渡さんが亡くなって20年(!)。

小林さん、大庭さん、佐久川さん、

そして松田さんも観られました。

聴いてみたかったひとをずいぶんたくさん聴くことができました。

あと5年、10年したら観られない人も多かったでしょう。

じぶんが聴いていた大切な音楽を

味わい噛みしめることができました。

わたしがこれほどたのしめたのは、

大きな思い入れがあったからでしょう。

そして、世代的には30年後のじぶんの姿を見たようでした。

いま夢中になっている音楽を30年後に聴いたとき、

春一番のお客さんのようにたのしめるか。

好奇心と行動力と健康な体力とほどほどの財力。

そして、いまの音楽を、これからの音楽をとことんたのしむこと。

じぶんの好きなものを深く味わうことは、

年を重ねた先でもよろこびになるのですね。

今日、好きなことをしましょう。

いま、好きなものを語りましょう。