今日は表題が結論です。

2025年7月現在、

弥生給与NEXTでは、

源泉所得税の納付書(源泉所得税徴収高計算書)の

納期の特例を書く場合の資料は出ません。

できないかどうかわからない、というストレス

納期の特例は、

半年分を合算して記入をします。

人数などもあり、

手で数えると手間がかかるので、

給与計算ソフトには

たいてい集計機能がついている印象です。

数年前に登場したばかりの

クラウド型の給与計算ソフトである

弥生給与NEXTでもその機能を探したのですが、

見つかりません。

AIに、弥生給与NEXTの納期の特例の資料の見方を聞いても、

「弥生給与」という名前の別のソフトがあるため、

どう聞いてもそちらの見方を回答します。

時間がもったいないので自分で集計しました。

でも、使っているお客さんもいるので、

できるのかを聞かれたときに説明したいわけです。

そこで弥生に問い合わせをしたところ、

そういう機能はない、という回答でした。

本音を言えば、

集計できないこと自体は、

(新しいクラウドソフトなのになぜ?とは思いますが)

そこまで気になりません。

そうではなく、

集計できないとハッキリわからないことに

ユーザーの視点が欠けていると感じます。

クラウドソフトは仕様の変更も多く、

操作方法などは直感が理想、

だめならキーワードでつどヘルプ検索。

さがし方が悪いと目的のページにたどり着けず、

検索結果が見つからない場合は

「ない」のか「さがし方が悪い」のか判断がつきにくい。

今回は旧ソフトには付いている機能で、

しかもありふれた機能なので、

さがし方が悪いのかと無駄に時間を消費しました。

2025年冬に機能を追加?

弥生からの回答には、

2025年の冬頃に機能を追加予定だとありました。

それはいいのですが、

それならこの機能はない、

いついつ追加予定と書いといてくれれば

時間を無駄にしなかったのに、

とがっかりします。

そういう情報発信がきちんとされていれば、

AIの回答も当たりやすくなります。

(だからこういう”土作り”みたいな情報発信も大切)

できることだけ大きく書いて、

できないことをあまり出さないというのは、

AIが一般的な現在、

ユーザーの使いづらさを助長する

古い考え方、慣習ではないでしょうか。

かえってできないことを大きく出した方が、

企業イメージが良くなるのではないか。

「できない」がわかるまでの時間でそう感じました。

あとがき

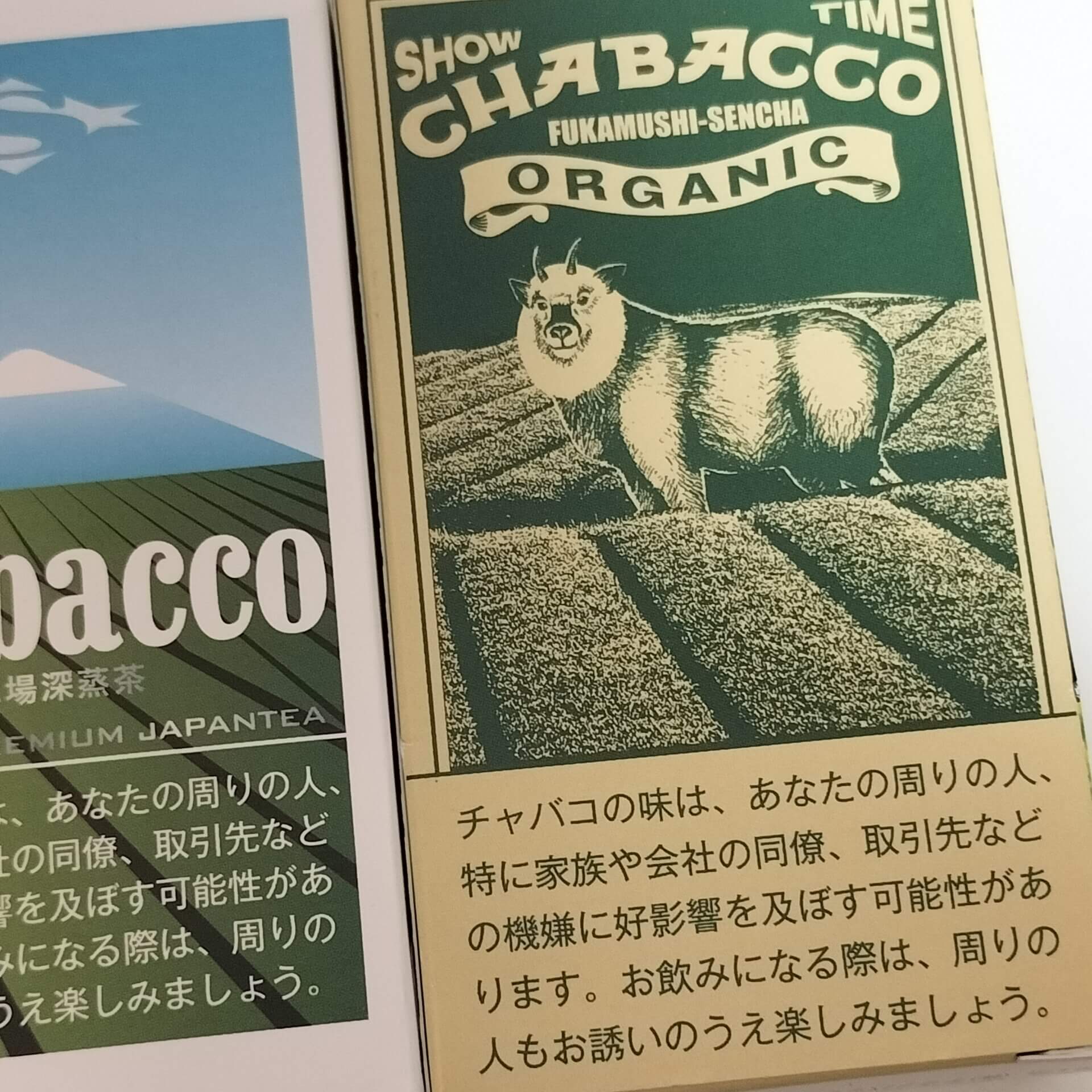

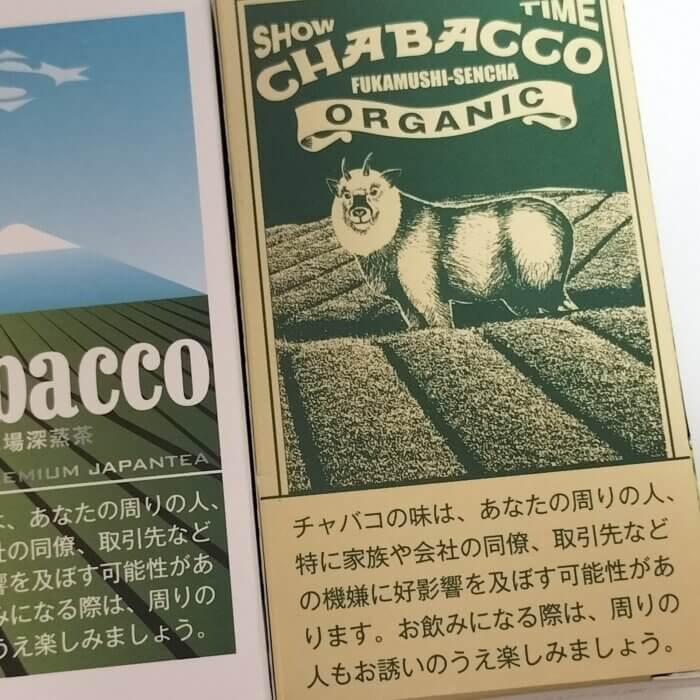

先月静岡に帰省した際に、

こんなお土産を見つけました。

なぜタバコの自販機が?

と思ったら、お茶でした

CHABACCO(ちゃばこ)、タバコと茶箱。

デザインが本物のタバコのようで、

作り手の愛情が伝わってきます。

実際にお土産にして、

よろこんでもらえるし、

なにより渡すときたのしい!

これ、中身は粉末緑茶なんですよね。

粉末緑茶自体は、どこでも買えます。

それがアイデアとデザインで

まったく違う印象の魅力的な商品になることに感動しました。

静岡の定番お土産になると良いな!