6月23日は、沖縄の慰霊の日。

沖縄戦を思い起こす日として、

県内の学校はお休みです。

慰霊の日が近づくと、学校や保育園では平和学習を行い、

子どもたちに沖縄戦のことを学ばせます。

そして、慰霊の日当日になにをするのかは、

各家庭に任されているわけです。

去年は平和の礎に行きました。

今年は、戦争の展示をしている博物館を、むすこに案内してもらう予定でした。

むすこは学童の平和学習で博物館に行き解説を聞いたばかりなので、

親に解説するっていいじゃん!と考えたのですが、

2回は行きたくないと言い出したので、行き先を南風原文化センターに変更しました。

南風原文化センターは、

陸軍病院壕があった山のふもとにあります。

慰霊の日は入場料も無料。

沖縄戦で病院が破壊され、

山に穴を掘ってそこを病院にし、

近くの女学校の生徒を看護師として動員し、

そこでなにが起こったのか、展示や資料などから

追体験をすることができます。

人形などで壕を再現した場所があるので、

小さすぎたり、敏感な子はトラウマになるので、

そこらへんは子どもに合わせてあげたほうが良いかもしれません。

今日は行きませんでしたが、本物の壕にも入れます。

わたしも久しぶりに行って、子どもと一緒に行って、とても良かったです。

平和学習は、歴史を学ぶことではなく、

そこにいたひとたちの経験を知り、思いをはせることです。

日本兵、慰安婦、学生、お年寄り、母親、乳児、アメリカ兵、

生き残ったひと、死んでしまったひと、殺されたひと、殺したひと、自死したひと。

だれの話やエピソードを見ても、

幸せなひとはひとりもいません。

悲惨で、痛くて、苦しくて、さみしい。

実際の戦争は手段や正義や防衛ではないことがわかります。

戦地に存在しているのは、ただ私達の愚かさの極地です。

平和学習は、つまり、沖縄戦で苦しんだ人たちの思いは、

むすこが生きる先、戦争にまつわる選択の土台となるでしょう。

それがなによりも大切です。

余談ですが、

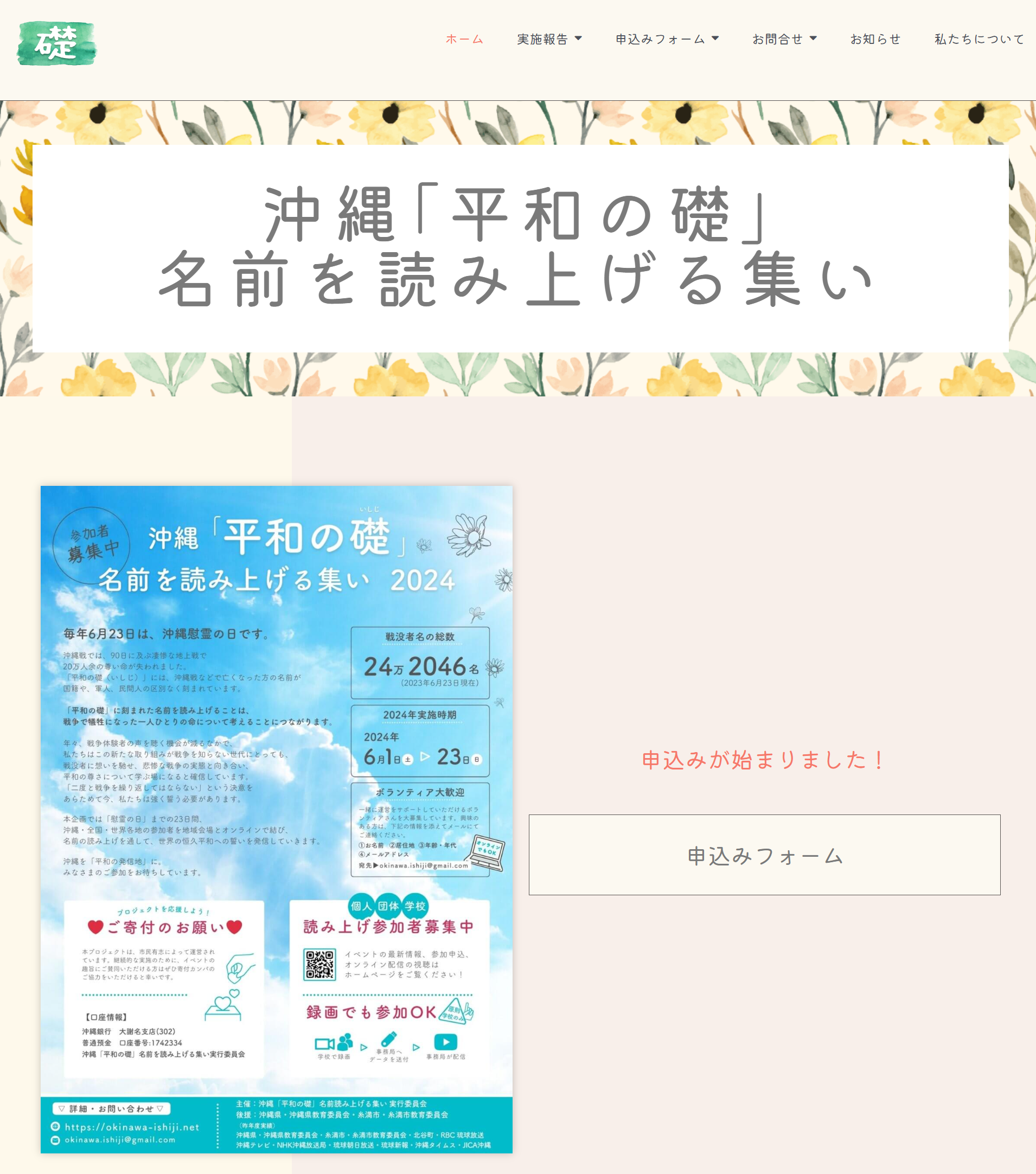

今年はこんな企画が行われていました。

沖縄戦で亡くなった24万人以上のひとの名前を12日間、

毎日22時間かけて、交代で読み上げるというもの。

誰でも読み上げに参加できるということで、

私も申し込みましたが、いっぱいで間に合いませんでした。

来年もあればぜひ参加したいと思います。

ZOOMで参加できるので、本土からも参加できるのがとても良いですよね。